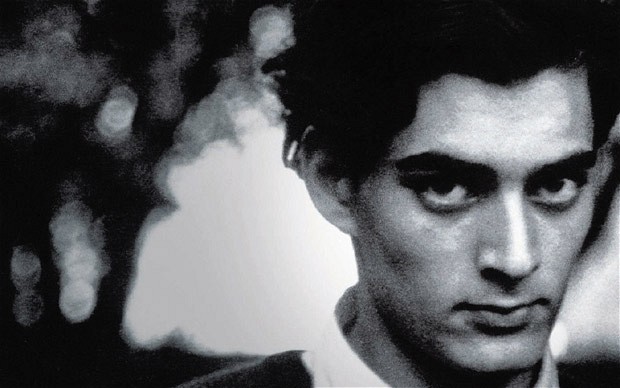

保羅・奧斯特(Paul Auster)過世了。早些時間,剛好開始重讀《孤獨及其所創造的》(The Invention of Solitude)。也許,要從奧斯特身上學的事情,還有許多許多。

《孤獨》第二部分〈記憶之書〉以此啟首:「他把一張白紙放到眼前的桌上,用筆寫下這些字句。這件事已然發生。往後不會再一次發生。」

奧斯特本來寫詩,已經出版過數本詩集,也當翻譯,偏偏是憑著這一本書,他開啟了自己的散文及小說生涯,成為我們其後認知的奧斯特。

寫作的當下

奧斯特的其中一個特點,在於對書寫當下的關注。

在奧斯特的作品中,常有如此的描述:他鋪開一張紙,他拿起筆,他寫下字句⋯⋯這些對於寫作行為的描述,將讀者帶回創作發生的一刻,使人清楚明白,眼前這些字句乃是某個人在房間裡辛勤寫成的。

奧斯特常寫作家角色。有趣的是,他們往往會採用一本筆記簿,展開書寫。比如,《紐約三部曲》(New York Trilogy)中的〈玻璃之城〉,主角昆恩就以一本紅色筆記簿,記下自己在調查過程中的觀察,又或《神諭之夜》(Oracle Night)中,有位小說家在大病過後,偶然逛到文具店,買走一本藍色的筆記簿,回家後發現,用這本筆記簿寫作,竟然讓他文思泉湧,就開始寫下一個全新的故事。一支筆,一本筆記簿,故事就此開展,翻開奇妙旅程,無論那段旅程是真實經歷,又或是另一截虛構作品。

似乎,奧斯特對書寫工具別有迷戀。2002年,他與畫家Sam Messer合作,寫成《我打字機的故事》(The Story of My Typewriter)一書,講述他自1974年起使用的Olympia打字機的故事。雖然時代已變,他還是拒絕轉用電腦,照常採用同一台打字機,甚至因為害怕未來用盡儲備,他一次從相熟的文具商中購買了大量的打字機色帶,珍而重之地使用,直至墨跡在紙上難以目見,才捨得更換色帶。談及自己的寫作過程,奧斯特提到,打字機迫使他在寫好作品後,重頭來過。他自己習慣用鋼筆寫作,一切作品都在筆記簿上完成,隨後就要花極長時間,透過打字機轉錄成文稿。不過,這一個過程讓他以另一個方式體驗作品,「以指尖閱讀」,藉以再作修改。從紙筆到打字機,他深信書寫該是種觸覺體驗,字詞從身體而生。

對他來說,這些對書寫當下的關注,其實是出於他對寫作過程的興趣。那些指涉自身的小說,即使指明了自己虛構的特性,他反而更覺得可信:作品雖然只是幻象,故事本身的真相卻更為有力,而且昭示了這些文字並非憑空出現,而是由一個有血有肉的人所寫的,讀者於是參與了故事本身的攤展,不再隔岸觀火。

也許,這種種關注,同樣指向寫作之人的原初場景:攤開一張白紙,開始書寫。奧斯特所紀念的,其實是一個作者在面對一紙空白時,那種創作所蘊含的力量。本來無物,卻可以由此建起一整套現實。只要把紙張填滿詞句,寫過一頁又一頁,年年月月地累積下去,就能寫成前所未見的東西。

作家作為志業

後來,我才想到,那時候讀了許多奧斯特的作品,是因為從他身上看見,作家作為志業,譯者作為志業,又或文藝創作者作為志業的可能。

奧斯特常會寫及自身的經歷,而苦惱金錢往往是其中一個要點。雖然他生於中產家庭,本來不愁衣食,但為了自身的文學興趣,他毅然放下一切,周轉於不同國家,尋求更多體驗,好讓自己有更多材料創作。他所體驗的生活,也許就是測試單靠文學維生的生活是否可能。那段時候,他寫詩為主,也接翻譯的工作,同時默默積累小說及散文的文稿,生活拮据,東奔西走,卻也充實。看著他的經歷,至少讓我感覺,這樣的生活是可以忍受的。諷刺的是,偏偏是因為父親過世,他獲得了一筆遺產,才有了兩三年時間,可以無後顧之憂地寫作,父親之死也同時助他開展了《孤獨及其所創造的》的寫作,回憶父親於他的印象,繼而成就了他第一部為人熟悉的作品,奠定多個創作母題的基礎,走上知名作家的道路。

這固然是幸運的事,不過並不代表他此前所作的努力統統作廢。那些翻譯的歲月,成了他文學上的習藝日子。那些他竭力閱讀,試圖模仿的作家與作品,終於會化成自己的養份,居於內心深處。

在〈記憶之書〉中,奧斯特如此談論自己對翻譯的看法:「他大半生都靠翻譯其他作家的書過活。他坐在書桌前,閱讀用法文寫成的書,然後拾起筆桿,用英文寫出同一本書。那既是同一本書,又不是同一本書,這項活動的奇異之處總是叫他詫異不已。每一本書都是孤獨的象徵,一件確實的物件,可以拿起來、放下、打開、合上,裡面的文字代表了一個人無數個月,甚至無數年的孤獨,所以讀者讀到每一個字,也可以告訴自己,自己正在接觸那孤獨的微粒。一個人坐在房間裡書寫。無論有沒有提及寂寞或同伴,一本書必然是孤獨的產物。A. 坐在自己的房間裡翻譯另一個人的書,就彷彿進入了那個人的孤獨之中,將其化為己有。但那當然是不可能的。孤獨一被突破,一被他人接手,就不再是孤獨,而是某種夥伴的關係了。」在奧斯特的眼中,翻譯不僅是種搬字過紙的行徑,更是一套突破孤獨,與另一時地的作家相連的實踐。一個努力在房間裡碼字的人,並不孤單。

在訪問中,奧斯特回憶自己寫作《孤獨》的過程:「在〈記憶之書〉中,我想探討的就是『孤獨』一詞的雙面意義。我覺得自己如同看入了自己的最深處,發現裡面不僅有我——我發現了世界。因此,這本書才有那麼多參考作品與引文,那是為了向所有在我之內的他者致敬。一方面,這部作品與孤獨相關;另一方面,它與社群相關。〔⋯〕從結果來說,〈記憶之書〉是部集體作品。」正是在孤獨之中,才能尋到自己與他人的關連。無論與人區隔多遠,陷入多深沉的孤獨之中,人還是會發現自己的深處有他人存在。也許,這正是文學之於人的神秘體驗。

偶然與音樂

奧斯特常寫偶然。一通打錯的電話,可以開啟一整段未知的冒險,強行使生命開出一段岔路;一塊石頭鬆動了,從高處墮下,恰恰沒有砸中自己,也足可叫人重審生命。

按奧斯特所說,他著眼於偶然,或許是源於一段童年經歷。年少時,他參加過一個夏令營。期間,他們一行二十人一同於森林間遠足,走著走著,突然來了一場猛烈的暴風雨,大雨滂沱,雷聲頻發。整個情況如同遭受密集空襲,閃電劈在他們四周,周遭卻並無躲藏之處。隊伍中有人警告,走在林木之間非常危險,找個空曠地方會較為安全。問題倒是,他們必須先跨過一道帶刺的鐵絲網,才能到達空曠處。因此,為了逃命,他們一個接著一個鑽過鐵絲網。奧斯特形容,當時他在整個隊列的中間位置,前面有另一位男孩,與他相距只有兩尺。就在男孩爬過鐵絲網期間,閃電驟然劈下,奧斯特看見他動作突然停止,似被雷電所震,他緊隨其後,在男孩身旁鑽過柵欄,把男孩的身軀拖到另一邊去。他一直以為,男孩只是稍稍受傷,很快可以恢復過來。直至暴風雨終於停歇,他才發現男孩嘴唇發紫,肌膚轉冷,早在落雷當刻就已經死去了。僅僅兩尺的差距,僅僅是時間的微小差異,那天死去的可以是他。

正是有了這樣的極限體驗,才讓奧斯特敏感於生命中各種偶然,稍有差池,生命便已走上截然不同的軌跡了。即使,奧斯特的小說常以巧合和偶然發展故事,如同有外力侵入,難以令人信服,奧斯特自己卻反而覺得,這才是生命的真象。他在訪問中說:「在最嚴格的意義下,我認為自己是個寫實主義者。偶然是真實的一部分:我們持續地被巧合的力量所形塑;無法預計的事情,慣常地出現在我們的生命之中。然而,許多人都相信,小說不應把想像力拉得太遠。任何看來『難以置信』的事情,都被理解為強制使然、人為而『並不真實』。我不曉得這些人所生活的現實是怎樣的,但那顯然與我的現實不同。〔⋯〕真實比虛構更為怪異。我想,我追求的就是寫出與我生活的世界一樣怪異的虛構作品。」

在他的生命中,遇過很多奇怪的事情,更叫他關注事件與事件之間幽微的關聯。在〈記憶之書〉中,他也借助文學的術語,為偶然的事件之間的關聯,提出了另一套說法。一些事件偶然發生,兩者單獨來看,其實無甚討論之處。不過,如同字詞之間可以透過押韻拉出關係,不同的事件放在一起來看,就會「放出電磁力,不僅影響各自的分子結構, 更會影響兩者之間的空間,改變環境,令相互押韻的事件在世間建起連結,在經驗的廣闊空間中添上一個突觸,預備鋪出新的線路。」正是這些押韻事件的交疊,讓人的故事變得怪異,卻也因而成為可堪述說的事情。「作為一個小說家,我覺得道德上我有責任將這些事件寫入我的書裡,寫出我所體驗的世界——而非其他人告訴我世界應有的樣子。任何時刻,未知都在向我們襲來。在我看來,我的工作就是對這些碰撞保持開放,警覺於世界上發生的神秘事情。」

一生的功業

在奧斯特與王穎共同執導的電影《煙》(Smoke)裡,有個名為奧吉(Auggie)的角色。他習慣每天早上八時正,在同一個地方架起攝影機,拍攝一個街角的風景,日日如是,從不間斷,甚至為此不曾休假。他對作家保羅說,這就是他此生的功業(life’s work)。從1977年一直到1990年,相簿被相片堆滿,一一封存,都是幾乎一樣的風景,行人、汽車在畫面滑過,碰巧被攝進鏡頭內,四千日四千張照片,就是奧吉的計劃迄今為止積存起來的成果了。

保羅並不理解,這樣年年月月地拍攝一樣的照片到底有何意義。地點既是不變,風景也就從來一樣,到底為着什麼的緣由才會堅持一直如此的工作?奧吉說,雖然那只是世界上的一角,卻又是專屬於他的一個街角,世事依然運轉,在此處猶如彼處,這正是為他此一角所作的記錄。

四千張相片,四千日時光,就此烙印在底片之上,沖曬成歲月的痕跡。這就是奧吉一生的功業了,每一張照片未必就有個別的獨特之處,但隨時日流逝,才在重複之中疊加出意義,正如煙灰雖微,卻仍可以堆出一塔灰燼。好些事,本來未必有意思,卻唯有堅持下去,一直重複,才能積出厚度;之如寫作,之如生活,通常不是某一個篇章、某一部作品、某一截成就,令一切自證,反而堅持本身才是價值所在。

奧吉說,你必須慢下來,仔細觀察,才能體會每張相片之間的細微差別,才能看清世界一角發生的諸種事情,夏天的陽光,又與秋天有所分別,每天陽光也以不同的角度照耀地球,哪有重複?不是世界平滑,無事有趣,只是我們看得太快,太易別過眼睛,才忽視了時刻之間的分別。

保羅一直看着奧吉的相簿,竟在某一天早上八時街角的一隅,又一次看見此前因銀行劫案誤中流彈身亡的亡妻。這時,繞了一個大圈,奧吉的功業才終於在保羅的眼中尋得意義,不知何時,我們堅持下去的事情,我們用心積累的物事,終於還是可以回饋世界的。

《孤獨及其所創造的》裡最後的一句,是這樣寫的:「他拿出一張白紙,把它放在桌上,用筆在上面寫下這些字句。這件事已然發生。往後不會再一次發生。謹記。」唯有積累,唯有繼續下去,我們才能終於見證,一生的功業何在,正如奧斯特留下的多部作品,始終會提醒我們,如何詑異於生命與世界的諸種奇妙。

(原刊於星期日明報)

後記

寫這篇文章的時候,剛好打開了一本新的筆記簿。我打開第一頁,寫下內容大綱,才赫然醒起,奧斯特常常寫到,一本筆記簿可以展開的可能性,由此可以生出幾多世界。

早些日子,開始重讀 The Invention of Solitude,那是寫下一本書的前期工作。回溯先前的閱讀歷史,重讀奧斯特的作品,我才終於想起,原來好多閱讀的原點都是來自他的轉述。偶然、機會、岔路、累積⋯⋯為何現在不再讀了呢?

另一段忘記寫入文章的引文,寫他在阿姆斯特丹的迷路經歷,一座以同心圓為設計原則的城市:「他四處徘徊。他繞圈而行。他讓自己迷路。後來他發現,有時候他與目的地相距只有數尺,不過不知道在哪裡拐彎,就會朝錯誤的方向走去,使自己離想去的地方越走越遠。他突然想到,自己可能正在地獄間徘徊,而這座城市乃按照某種地獄的古典表現形式而設計的模型。然後,他記起,有些十六世紀的作家,會把地獄的圖表用作記憶系統。假如阿姆斯特丹就是地獄,假如地獄就是記憶,那麼他就明白了,他的迷途可能有其目的。他隔絕於一切熟悉之物,無法找到任一個參照點,他看見自己的腳步,由於無處可去,將他領入了自己。他在自己之中徘徊,他迷路了。這件事並未讓他煩惱,迷途的狀態反而成了快樂和振奮的泉源。他吸下這種感覺,深入骨髓。彷如瀕臨某些此前隱藏自身的知識,他吸下這種感覺,深入骨髓,形同體會勝利般向自己訴說:我迷路了。」

還是喜歡 The Invention of Solitude 最後的一句:「他拿出一張白紙,把它放在桌上,用筆在上面寫下這些字句。這件事已然發生。往後不會再一次發生。謹記。」寫作的原初場景:事件僅此一次,記憶猶在,此刻我要開始書寫。